Problemi

& Prospettive

#1

Lou Reed,

Transformer, ecc.

—————-

di Beppe Colli

Apr. 21, 2014

Oziosamente in giro

per una passeggiata, ci capita di vedere la faccia di Lou Reed, da non molto

scomparso, che ci osserva dalla vetrina di un’edicola. Ci avviciniamo per

vedere meglio: si tratta di un numero speciale – una "Ultimate Music

Guide", "From The Makers Of Uncut" – interamente dedicato al

musicista. La formula è ben nota: una serie di articoli e interviste d’annata,

testimoni dello sguardo dell’epoca, si alterna a recensioni discografiche

scritte per l’occasione, "A New Look At Every Solo Album". Pregi e

difetti sono intuibili. Se gli articoli e le interviste ci mostrano la storia

nel suo farsi e ci restituiscono intatti gli entusiasmi, gli abbagli e le

felici intuizioni, le recensioni conoscono fin troppo bene "il seguito

della storia"; e sapere "com’è andata", va da sé, ci consente

un’intelligenza dei fatti e uno spirito profetico fatalmente negati a chi ne

scrisse allora. Ovviamente intuibile lo scopo "pragmatico" di un

simile modo di procedere, con gli articoli a fornire uno sfondo e le recensioni

a proporsi come "guida all’acquisto" secondo dettami moderni.

Chissà se c’è il pezzo sulla famosa scazzottata tra Lou Reed e David Bowie. C’è: annunciato in alto a destra come "Lou vs. Bowie – A Ringside Seat At The Famous Fight", "Don’t You Ever Fucking Say That To Me!" è il titolo che a pagina 74 introduce l’articolo di Allan Jones originariamente apparso sul settimanale Melody Maker in data 21/04/1979.

Di ritorno a casa, indossati un giubbotto di pelle e un paio di occhiali scuri, iniziamo l’esplorazione. Ovviamente partiamo da Transformer.

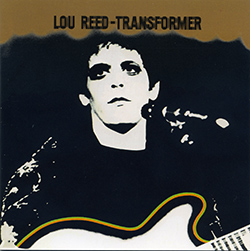

Se la popolarità odierna di Lou Reed gode di punti d’appoggio plurimi e ben noti, ben diversa era la situazione al momento in cui il musicista statunitense faceva il suo ingresso negli studi Trident, in quel di Londra, per incidere quello che tra lo stupore di tutti si sarebbe rivelato essere il suo exploit commerciale. Se i Velvet Underground non erano mai andati al di là di una piccola fama da "gruppo di culto", l’album intitolato Lou Reed – debole esordio solista contraddistinto da un’incerta produzione – aveva mostrato l’artista pronto a un ruolo di "has-been". Transformer è l’album che cambia per sempre la vita di Lou Reed, regalandogli un hit eterno quale Walk On The Wild Side. Sorpresa delle sorprese, una canzone che all’epoca suonava pericolosamente "borderline" rispetto a tanta musica "pop di consumo" – una definizione che va qui intesa nel senso "adulto" di una Barbra Streisand – è poi diventata un evergreen in grado di affiancarsi e quasi sostituirsi al già celebre hit. Diciamo ovviamente di Perfect Day, brano che aveva mostrato Lou Reed navigare acque perigliose in quanto a intonazione (e non aveva la tuba suonata da Herbie Flowers su Make Up il compito di far apparire sicuro di sé un procedere a tratti decisamente timoroso?).

"The greatest ever performance of Walk On The Wild Side can be found on Take No Prisoners, Lou Reed’s live album from 1978.". Questo l’attacco della recensione di Stephen Troussé che compare a pagina 34 della suddetta rivista. Un parere come un altro, ma che presenta il grave inconveniente di indirizzare il neofita verso una versione del tutto priva di quelle qualità – suono, esecuzione, stringatezza e perfetto bilanciamento delle parti – che sole giustificano la fama dell’originale: una versione, quella registrata negli studi Trident, che mostra con chiarezza l’entità dell’apporto dei musicisti coinvolti. Tirchio con tutti – Mick Ronson è il solo musicista da lui citato – Troussé lo è massimamente con Herbie Flowers, alla cui duplice performance al contrabbasso e al basso elettrico si deve buona parte del fascino eterno di quella esecuzione. Notiamo con sconcerto che Ken Scott – il tecnico cui va attribuita buona parte del merito nel fare suonare accattivante e policromo un album il cui materiale grezzo attinge a una tavolozza estremamente limitata e che qualcuno direbbe monotona – non è mai citato.

E che dire del David Bowie produttore? "Bowie’s hand isn’t so apparent, and the remoteness is possibly calculated to lend him authority: he exists on the album as pure signature.", che è una di quelle frasi eleganti certamente frutto di tanto sforzo intellettuale che hanno il grave difetto di sostituire l’eleganza alla veridicità.

E qui è il momento di togliere giubbotto e occhiali e tirare fuori un vecchio DVD-V.

Avvertendo il lettore che il nostro giudizio favorevole si basa su una frequentazione attenta ma limitata ad alcuni episodi – quelli che, in ordine alfabetico, vedono protagonisti Cream, Doors, Jimi Hendrix, Elton John, Pink Floyd, Lou Reed, Steely Dan e The Who – diremo che la serie di video denominata Classic Albums si pone quale buon compromesso tra le ragioni dello spettacolo e quelle dell’informazione propriamente detta. Solitamente articolati in una prima parte di approccio meno specialistico e in una serie di momenti di interesse più "settoriale", gli episodi da noi visti giungono a presentare aspetti della creazione musicale in grado di svelare orizzonti inattesi. E che ciò venga fatto con riferimento a nomi che per un verso o per l’altro sono qualificabili con l’appellativo di "leggendario" è cosa che non può sorprendere (ché altrimenti non si darebbe lo sforzo economico e produttivo).

C’è lo sfondo "biografico e sociale", ma non mancano particolari preziosi, sia nel senso dell’esecuzione strumentale che dell’incisione e del missaggio – gustoso lo scambio a distanza tra Chris Thomas e Alan Parsons a proposito della quantità di compressione applicata in sede di missaggio a un album celeberrimo quale The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd.

Il lettore forse storcerà il naso trovandosi di fronte al nome di Elton John, ma l’esame di Goodbye Yellow Brick Road è non poco approfondito in termini di composizione, arrangiamento, esecuzione e lavoro di studio, con il produttore Gus Dudgeon e il tecnico del suono David Hentschel a isolare tracce e a mettere in risalto le peculiarità di singoli componenti.

E Transformer?

La cosa curiosa dell’episodio delle serie Classic Albums che ha per oggetto Transformer di Lou Reed è che mai come in questo caso la narrazione appare sbilanciata per ciò che concerne le proporzioni tra storia e personaggio da un lato e il singolo album dall’altro. Si aggiunga il sommarsi di tante tessere di un mosaico che stentano a formare un’immagine completa.

Se ragioni obiettive vogliono che una parte discretamente estesa venga dedicata ai Velvet Underground – ma attenzione: John Cale non viene mai menzionato – e a Andy Warhol, ragioni di spettacolo portano la narrazione a soffermarsi ben oltre misura sulle figure warholiane immortalate da Walk On The Wilde Side. Non molto d’aiuto alla comprensione dell’album un lungo esame del Lou Reed "poeta" e della sua teoria dei "tre accordi".

E Bowie? Per motivi imperscrutabili, Bowie compare brevemente solo per pronunciare un paio di frasi di circostanza, che risultano ovviamente di nessuna utilità. Forse all’epoca già malato (la cronologia delle riprese non è chiara), Mick Ronson fa un’esilarante imitazione del Lou Reed che si presenta con una chitarra acustica scordata sulla quale illustrare la geometria delle canzoni che Ronson dovrà successivamente arrangiare e mostrare agli altri musicisti. Ronson non si sofferma sulle scelte di arrangiamento effettuate, anche se l’entità del suo apporto è resa evidente da numerose testimonianze.

Protagonista dell’album, e autore delle canzoni "grezze", Lou Reed tenta di dribblare punti forse per lui poco comodi attribuendo scherzosamente a un "hash cookie" mangiato inconsapevolmente al suo arrivo in Gran Bretagna ricordi annebbiati. Certo appare chiaro che molte scelte di arrangiamento lo hanno visto estraneo quando non addirittura inconsapevole. Con l’assenso ex-post bowiano a scelte fatte in piena autonomia dai musicisti a venir fuori in modo altrettanto chiaro.

Nella trattazione di album quali Transformer (o, come si vedrà più avanti, Coney Island Baby) si fronteggiano solitamente due approcci: quello che prende atto di quanto c’è sull’album (che è l’approccio sicuramente meno comune) e quello che costruisce un’entità fantasmatica che poi comincia a trattare come se fosse la realtà (e questo, va da sé, è l’approccio maggiormente diffuso). Un aspetto importante del secondo approccio è quello che riconosce l’esistenza di un contributo "esterno" all’artista solo quando "evidente" (per rimanere in tema: l’apporto di Bob Ezrin su Berlin quale esempio positivo, quello di Steve Katz su Sally Can’t Dance quale esempio negativo) mentre considera quanto appare "semplice" quasi quale una "creazione immateriale dello spirito"; non ci occupiamo qui di chi ritiene che Lou Reed sia l’autore delle parti strumentali, o degli arrangiamenti, di Berlin.

Lasciamo da parte, per motivi di brevità, ideazione e paternità delle parti strumentali presenti su Walk On The Wild Side (qui il DVD-V è prodigo di particolari). Quello che solitamente non percepiamo – ed è normale che sia così, altrimenti il pezzo non funzionerebbe – è il lavoro "tecnico". Ma se quel lavoro non ci fosse il pezzo non suonerebbe come suona.

Il DVD-V di Transformer vede il tecnico del suono Ken Scott mostrare esempi e passaggi strumentali successivamente inclusi o scartati. Quel che risulta poco chiara è la "catena di comando". Qui fortunatamente possono venirci in soccorso le poche pagine che un volume apparso non molto tempo fa dedica all’incisione di Transformer. L’autore? Ken Scott.

All’epoca dei fatti Ken Scott era un tecnico di grande competenza. Ma era stato il suo lavoro – tecnico e di produzione – su due lavori di Bowie quali Hunky Dory e il celeberrimo The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars a dargli una fama che, seppur limitata, era incomparabilmente maggiore di quella precedente l’esplosione bowiana.

E se è utile leggere il lavoro di arrangiamento di Mick Ronson su Transformer alla luce di quanto da lui stesso ideato per album bowiani quali quelli appena citati, lo stesso vale per le soluzioni di Ken Scott.

Appare chiaro che l’attribuzione della produzione di Transformer ai soli Bowie e Ronson con l’esclusione di Ken Scott aveva quale scopo quello di creare un’immagine forte di sponsorizzazione artistica da parte della star Bowie. Ed è ovvio che in quest’occasione l’apporto di Bowie non fu tanto limitato quanto quello da lui fornito a All The Young Dudes dei Mott The Hoople, album cui Bowie fu sostanzialmente estraneo eccezion fatta per il pezzo-guida da lui composto che regalò una seconda vita al gruppo.

Fa però sorridere leggere che Transformer fu missato da Ken Scott, Mike Stone, Lou Reed (!), David Bowie e Mick Ronson. Bowie era già partito per gli Stati Uniti via nave, Ronson presenziò a una sola seduta di missaggio, Lou Reed "non c’era"…

Utile esaminare la famosissima parte vocale femminile su Walk On The Wild Side. Leggiamo Scott da pagina 168 del volume: "By the time it came to mixing "Wild Side", I was so sick of hearing the "doo doos" so many bloody times that I had to do something just to relieve the boredom of it. I had this idea of them coming from way back in the distance and walking forward finally singing it right in your face. I started off with just the reverb signal which I kept at the same level during the mix, but I had the source background vocal level come up and up until you hardly hear the reverb at all and they’re almost dry and in your face."

Ovviamente tutto ciò sarà tanto più evidente quanto più la copia in nostro possesso sarà aderente all’originale.

Lavoro semplice e lineare – e in un certo senso è proprio così – Transformer non è però un album "elementare". Il succedersi dei brani lungo la facciata dell’LP originale mostra un alternarsi di stili e di suoni tale da rendere l’ascolto "attivo". E anche un brano come Walk On The Wild Side è molto più cangiante di quanto non appaia a un ascolto distratto – si ascolti il variare della voce di Lou Reed quando canticchia il famoso "doo doo" che precede il primo ingresso delle "ragazze di colore", e come il fatto crei una continuità che rende "plausibile" il passaggio.

Ma oggi, com’è noto, l’aderenza di un esemplare all’originale è un’incognita, massimamente adesso che file digitali di origine opaca sono disponibili per l’acquisto online.

Abbiamo confrontato una stampa tedesca in vinile dei primissimi anni ottanta – non il massimo dell’aderenza possibile, ma siamo ancora nel regno dell’analogico – e una edizione in CD del 2002 della serie Original Master fabbricata nella EU. Il suono del CD è molto più compresso, ne fanno le spese la bellezza dei timbri acustici, il contrabbasso innanzitutto, e quel senso di "sorpresa perenne" dovuto all’impercettibile variare dei volumi. Va da sé che l’ascolto in un ambiente quale l’automobile vedrà il CD suonare in modo maggiormente intelligibile. Però…

Torniamo per un istante al numero speciale di Uncut, e andiamo alla recensione di Coney Island Baby opera di Peter Watts che compare a pagina 50. Watts usa come introduzione la dichiarazione di Lou Reed a proposito della genesi dell’album presente sull’edizione in CD del 2006, da cui qui estraiamo la chiusa: "Then Ken Glancy called and told me ok, pick a studio and go in and make a rock record. And so I did."

Il che è vero. Solo che andare in studio non basta per fare un buon lavoro, e qui è evidente che una buona parte del successo è attribuibile a Godfrey Diamond, produttore dell’album.

La parte centrale del libretto dell’edizione del 2006 di Coney Island Baby riproduce la storica recensione che dell’album fece il famoso critico Paul Nelson, che così salutò un redivivo Lou Reed (reduce dall’imbroglio di Metal Machine Music) dalle pagine di quella che allora era la più influente rivista rock del mondo: Rolling Stone. Non sarà una sorpresa per chi ha familiarità con il lavoro di Nelson sapere che la sua analisi dell’album si situa pressoché esclusivamente sul piano dei testi. (E d’altra parte, era o non era Lou Reed un poeta?)

Viene qui in soccorso Lou Reed & The Velvet Underground di Diana Clapton, un vecchio volume della Proteus dell’era pre-Internet, laddove l’intero capitolo dedicato a Coney Island Baby si basa sui ricordi di Godfrey Diamond. Registrato negli studi newyorkesi Mediasound, l’album deve la sua freschezza al suono scelto dal produttore – "Then, I was into tight drums, tight R&B, no ambience" – e al suo successo nel mantenere l’album dentro i binari della coerenza: "We did have something of a discussion on Street Hassle and I Wanna Be Black. I felt both were excellent, but they did not belong on this album." (…) "Street Hassle was brilliant but it wasn’t hooky and it was far too heavy. I couldn’t let him slip back into that weird tone head. I had to give him another Walk On The Wild Side."

Rifiutarsi di considerare la parte importantissima giocata da Diamond per il successo dell’album ci priva anche della possibilità di comprendere le ragioni del cambiamento verificatosi con Rock And Roll Heart, registrato da Reed non molti mesi dopo in uno studio eccellente – il newyorkese Record Plant – e con pressoché gli stessi musicisti dell’album precedente. Il nuovo album è un marasma di suoni dove gli arrangiamenti non esistono, i pezzi sono musicalmente piatti, la dinamica sonora è assente. Eppure le canzoni non sono troppo lontane, per tipo e qualità, da quelle contenute su Coney Island Baby. Però qui il produttore è lo stesso Reed, che cura anche i missaggi in collaborazione con due tecnici dello studio per quello che era il suo album d’esordio per l’Arista di Clive Davis. Era "la poesia" a essere cambiata?

© Beppe Colli 2014

CloudsandClocks.net | Apr. 21, 2014